乾隆的禮讚── 皇家特藏「天祿琳琅」

乾隆皇帝(1711-1799)晚號古稀天子,在位六十年,論年資來說是一位超群絕倫的資深收藏家。其對鑑賞、收藏書畫有著相當濃厚的興趣,二十五歲即位後開始檢閱宮廷內部舊藏歷代書畫以及書籍。針對書畫進行清點、編目,所編目之書稱為「石渠寶笈」。對於書籍亦是如此,曾下令挑選宋、元、明珍稀典籍,至乾隆九年(1744)彙集於乾清宮的昭仁殿,[1] 典籍的庋藏皆以成書朝代排序,相同時代的典籍再按經、史、子、集分類陳設,並將此批典籍賜名「天祿琳琅」,作為收藏以供閱覽鑑賞之用。

「石渠」和「天祿」二詞歷史悠久,可源自漢代,東漢班固(32-92)於〈西都賦〉言「又有天祿石渠,典籍之府」,[2] 即西漢宮殿未央宮內的石渠閣、天祿閣,兩閣專為存放宮廷文書檔案與典藏著述;雖歷史文獻紀錄可知,早在先秦時代即有建立保存典籍的機構,但有系統、大規模的典藏始於西漢,隨後歷代承襲。[3] 所以從賜名看得出乾隆皇帝遵古的用意,此外「寶笈」、「琳琅」都具有珍貴圖書之意,而存放「天祿琳琅」藏書的昭仁殿則成為清代皇家特藏宋、元、明典籍之所。

「天祿琳琅」藏書遂日益豐厚,乾隆四十年(1775)于敏中(1714-1779)、彭元瑞(1731-1803)等奉敕以「掇其菁華,重加整比」[4] 之因編纂書目,確定「天祿琳琅」藏書規模,著錄典籍共計429部。[5] 因藏書目的在於鑑賞,重視典籍的文物價值,亦把書畫鑑賞的陳述風格寫入書目,如《周禮》二函十二冊「又卷末各詳記經注音義,字數點畫完好,紙色極佳」,[6] 且著重版本的描述與考證,記載前收藏者生平事略,也詳細記錄典籍上的藏書印,如形狀、篆刻方式、鈐印位置,印文皆以楷書寫入,並考究藏書印的真偽,書目凡例所載:

這是書目體例的創舉,實為此書目的獨特性,對後世探究印記之學亦有極大助力。此外也提及「諸書每冊前後皆鈐用御璽二,曰乾隆御覽之寶,曰天祿琳琅」,[8] 以彰顯為「天祿琳琅」之藏書,明確且鄭重的鈐印規制成為「天祿琳琅」藏書一大特徵。

不過至今日,擁有上述鈐印規制的「天祿琳琅」藏書大多不復見,學者推論應受祝融之災。嘉慶二年(1797)十月乾清宮失火,起火肇因是用火取暖不慎,波及到一牆之隔的昭仁殿,導致存放於昭仁殿的「天祿琳琅」藏書全數盡毀。[9] 面對這場大火,退位的乾隆皇帝痛心疾首,下詔書表示自責,言之:

剛即位不久的嘉慶皇帝(1760-1820)為了撫平父親痛失藏書的情緒,隨即諭令重建昭仁殿,也下令彙選蒐集典籍,再命彭元瑞編纂書目,僅以數月時間,至嘉慶三年(1798)讓「天祿琳瑯」藏書再度重生。

根據彭氏撰寫《天祿琳琅書目續編識語》所著錄典籍共計663部,[11] 其規模更是「宋、遼、金、元、明五朝俱全,凡皆宛委琅函,嫏嬛寶簡」。[12] 雖沒有明言其鈐印規制,但目前所見「天祿琳琅」藏書之存本,皆具備整齊劃一的鈐印,即在典籍首頁鈐「乾隆御覽之寶」與「天祿繼鑑」兩印,末頁鈐「乾隆御覽之寶」與「天祿琳琅」兩印,前、後副頁處皆鈐「五福五代堂寶」(或「五福五代堂古稀天子寶」)、「八徵耄念之寶」與「太上皇帝之寶」等三印。從「天祿繼鑑」印,可知此批藏書實屬於續編,其一是要表達出承續鑑藏的精神,二是以作為區分前期編目之用。

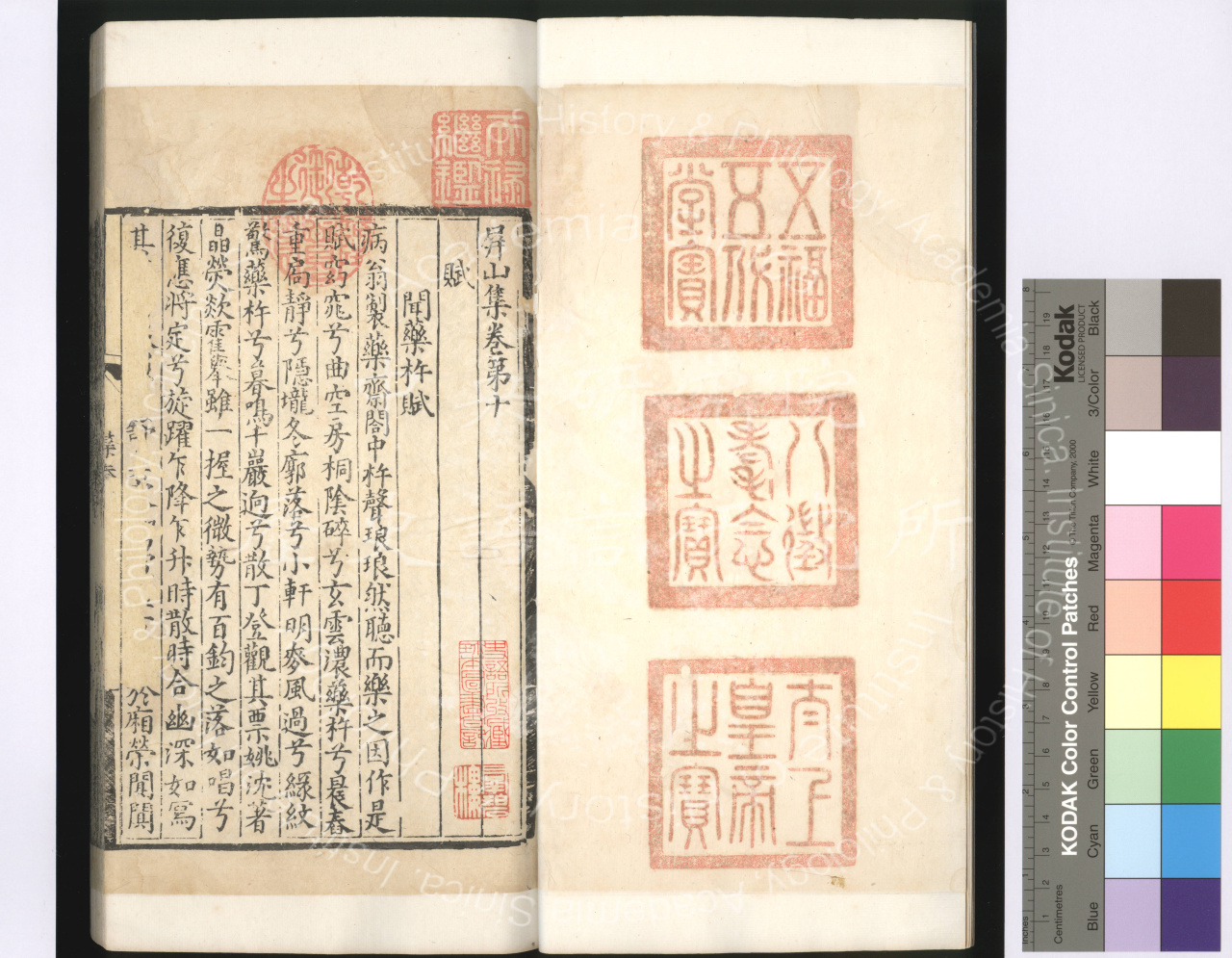

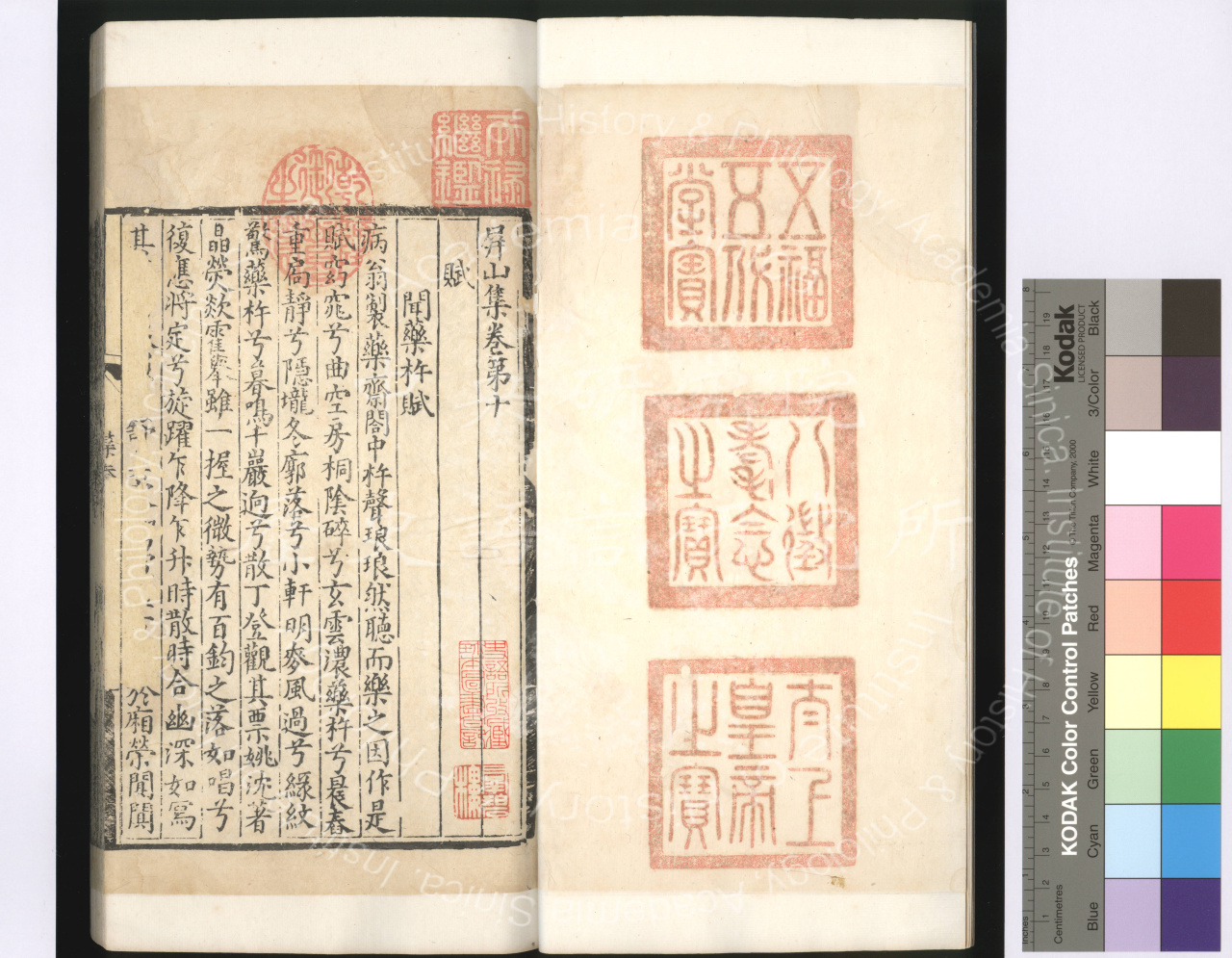

圖一、屏山集 二十卷 / (宋)劉子翬撰,傅圖登錄號:181498.001

圖一、屏山集 二十卷 / (宋)劉子翬撰,傅圖登錄號:181498.001

印文:乾隆御覽之寶、天祿繼鑑

五福五代堂寶、八徵耄念之寶、太上皇帝之寶

副頁處三印為乾隆皇帝晚年最具深意的方印。「五福五代堂寶」(或「五福五代堂古稀天子寶」)為乾隆四十九年(1784)時年七十四喜得玄孫(載錫,奕純之子,1784-1821),自覺五代同堂,為古今稀有之瑞,加上先祖(康熙皇帝,1654-1722)曾御書五福堂匾,因此鑴刻,以誌勝事。[13] 「八徵耄念之寶」是乾隆五十五年(1790)作為八十聖壽的紀念。 [14]「八徵」象徵帝王治理國家政事,「耄」引用《曲禮》「八十曰耄」,「念」敬念天地萬象之意,認為雖耄耋之年,所幸天祐,身體康強,一日萬幾,未形智衰,仍須孜孜惕惕處理國事,心懷黎民百姓,[15] 乃鑴刻此印為勉勵之用。「太上皇帝之寶」為乾隆皇帝詔皇太子於丙辰(嘉慶元年,1796)正月上日即皇帝位,自己親御太和殿,躬授寶璽,可稱呼他「太上皇帝」,[16] 為此鑴刻。

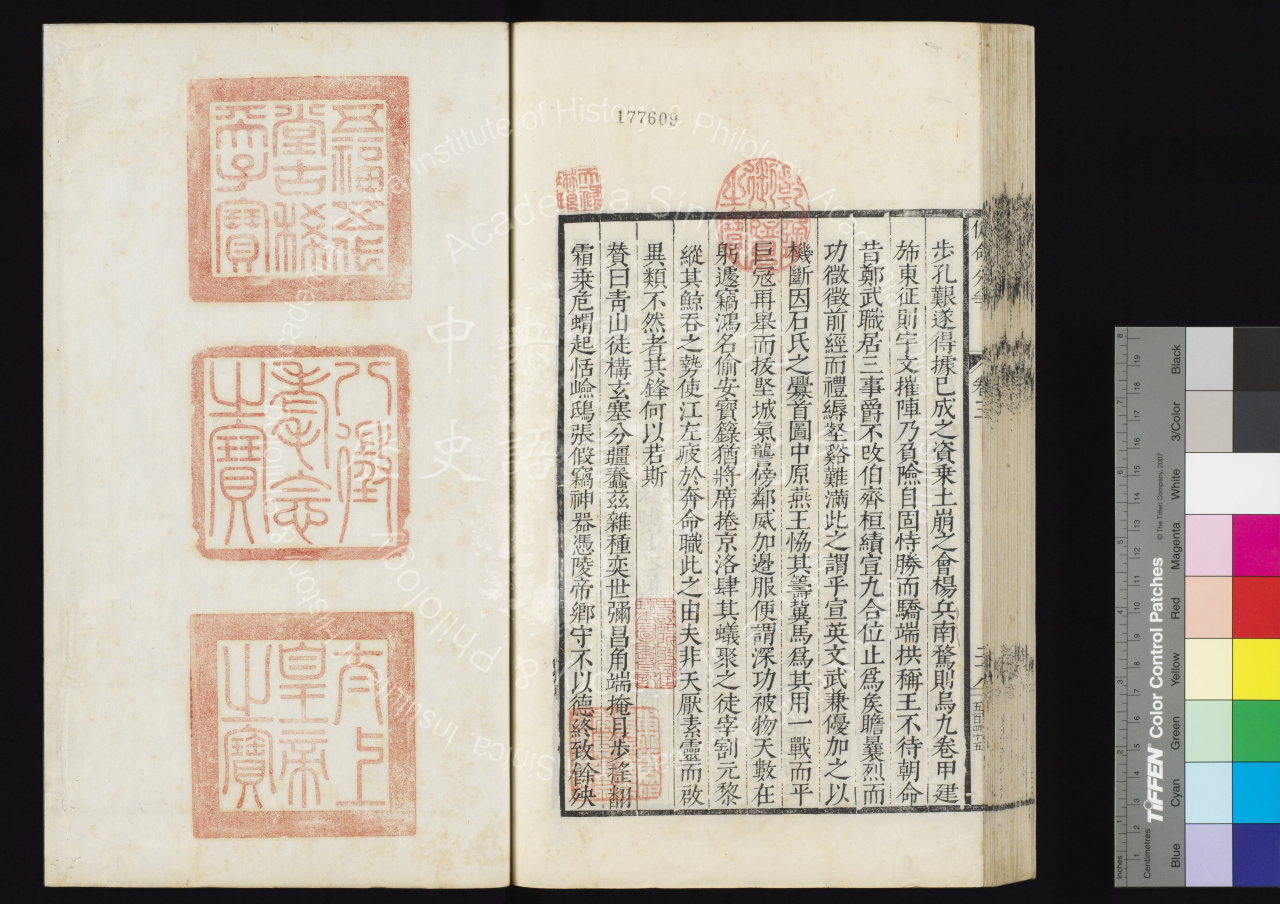

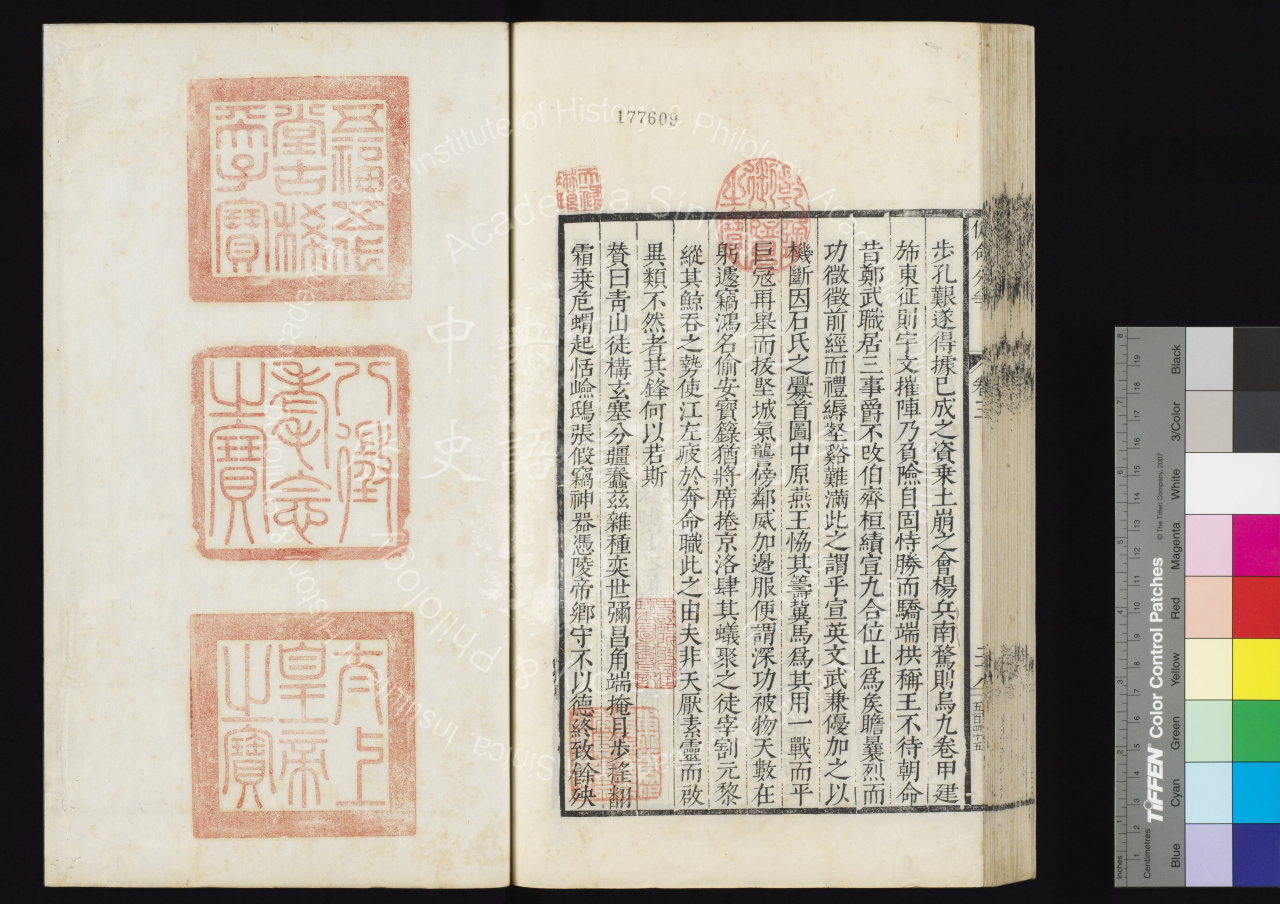

圖二、學海 存三卷,傅圖登錄號:177609.082

圖二、學海 存三卷,傅圖登錄號:177609.082

印文: 乾隆御覽之寶、天祿琳瑯

五福五代堂古稀天子寶、八徵耄念之寶、太上皇帝之寶

代表皇家特藏的「天祿琳琅」藏書,在典藏過程發生插曲,雖無法恢復初世樣貌,後人僅藉書目初編約略窺探其究;然在嘉慶時期重新編目的「天祿琳琅」藏書,收入典籍數量超越初編,諸部典籍留存至今;透過鈐印可知擁有著乾隆皇帝的標記,加諸三方印的印文意謂乾隆皇帝對於晚年除了自勉、給予自己新的定位之外,更是充滿著自豪、光榮的情懷,[17] 因此用這三方印鈐印於重建的「天祿琳琅」藏書,說明乾隆皇帝對此批藏書給予極大的肯定與喜愛。

印記「天祿琳琅」,出自《增入諸儒議論杜氏通典詳節 存二十五卷》,傅圖登錄號:183612.013

印記「天祿繼鑑」,出自《學海 存三卷》,傅圖登錄號:177609.002

[2] 梁‧蕭統、清‧顧施禎纂,〈西都賦〉,《昭明文選六臣彙注疏解》(台北市:華正書局,1974,據傅 斯年圖書館藏清康熙間刊本影印),第1冊,頁108。

[3] 劉美玲,《天祿琳琅:乾隆御覽之寶》(台北市:國立故宮博物院,2007),頁2。

[4] 清‧紀昀,《欽定天祿琳琅書目》(臺北市:臺灣商務印書館,1983-1986,《景印文淵閣四庫全書》影印國立故宮博物院藏本),第675冊,頁341。

[5] 「總計原貯宋版書七十一部,金版書一部,影宋鈔書二十部,元版書八十五部,明版書二百五十二部」。清‧慶桂編纂、左步青點校,《國朝宫史續編》(北京:北京出版社,2018),卷79,頁745。學者曾紀剛依據乾隆內府鈔本重新點算《前目》著錄部數,實為:宋版71 部,金版1部,影宋鈔20 部,元版86 部,明版252 部,通計430 部。曾紀剛,〈「天祿琳琅」藏書史事補證〉,《故宮學術季刊》,第40卷第4期 (2023年6月),頁112。

[6] 清‧紀昀,《欽定天祿琳琅書目》(臺北市:臺灣商務印書館,1983-1986,《景印文淵閣四庫全書》 影印國立故宮博物院藏本),第675冊,頁346。

[7] 清‧紀昀,《欽定天祿琳琅書目》(臺北市:臺灣商務印書館,1983-1986,《景印文淵閣四庫全書》影印國立故宮博物院藏本),第675冊,頁343。

[8] 同註7。

[9] 劉薔,《天祿琳琅研究》(北京市:北京大學出版社,2012),頁29-30。

[10] 《清實錄.高宗純皇帝實錄》(北京:中華書局影印本,1986),卷1497,頁1047-1048。

[11] 據學者張允亮於《故宮善本書目》識語說明「…是月復有書目後編之輯,越七月成書二十卷, 凡著錄六百六十四種」。張允亮,《故宮善本書目》(臺北市:成文出版社,1978,《書目類編》據民國二十三年排印本影印),第16冊,頁6479。

[12] 清‧彭元瑞,《欽定天祿琳琅書目後編》(上海市:上海古籍出版社,1997,《續修四庫全書》影印清光緒十年長沙王氏刻本),第917冊,頁121-122。

[13] 國立故宮博物院編印,〈御筆避暑山莊五福五代堂記〉,《秘殿珠林石渠寶笈.續編》(臺北市:國立故宮博物院,1971),第1冊,頁229。

[14] 「辛未,上以來年八旬萬壽,命鐫八徵耄念之寶」。清‧趙爾巽等撰、楊家駱校,《楊校標點本清史稿》(台北市:鼎文,1981),卷15,頁546。

[15] 國立故宮博物院編印,〈御筆八徵耄念之寶記〉,《秘殿珠林石渠寶笈.續編》(臺北市:國立故宮博物院,1971),第1冊,頁246-247。

[16] 清代詩文集彙編編輯委員會編,〈丙辰元日傳位子皇帝並卻上尊號詔〉,《清代詩文集彙編》(上海:上海古籍出版社,2010),第330冊,頁686。

[17] 張華芝,〈古書畫上的「御覽」天地—清乾隆、嘉慶、宣統鈐印題記簡述〉,《故宮文物月刊》,第103期(1991年10月),頁107。

撰稿:陳家君

編輯:陳怡蓁

「石渠」和「天祿」二詞歷史悠久,可源自漢代,東漢班固(32-92)於〈西都賦〉言「又有天祿石渠,典籍之府」,[2] 即西漢宮殿未央宮內的石渠閣、天祿閣,兩閣專為存放宮廷文書檔案與典藏著述;雖歷史文獻紀錄可知,早在先秦時代即有建立保存典籍的機構,但有系統、大規模的典藏始於西漢,隨後歷代承襲。[3] 所以從賜名看得出乾隆皇帝遵古的用意,此外「寶笈」、「琳琅」都具有珍貴圖書之意,而存放「天祿琳琅」藏書的昭仁殿則成為清代皇家特藏宋、元、明典籍之所。

「天祿琳琅」藏書遂日益豐厚,乾隆四十年(1775)于敏中(1714-1779)、彭元瑞(1731-1803)等奉敕以「掇其菁華,重加整比」[4] 之因編纂書目,確定「天祿琳琅」藏書規模,著錄典籍共計429部。[5] 因藏書目的在於鑑賞,重視典籍的文物價值,亦把書畫鑑賞的陳述風格寫入書目,如《周禮》二函十二冊「又卷末各詳記經注音義,字數點畫完好,紙色極佳」,[6] 且著重版本的描述與考證,記載前收藏者生平事略,也詳細記錄典籍上的藏書印,如形狀、篆刻方式、鈐印位置,印文皆以楷書寫入,並考究藏書印的真偽,書目凡例所載:

同一刻而兩印各妙者,俱從竝收,以重在鑒藏,不嫌博採也。…其印記則倣《清河書畫舫》之例,皆用真書摹入,以資考據。[7]

這是書目體例的創舉,實為此書目的獨特性,對後世探究印記之學亦有極大助力。此外也提及「諸書每冊前後皆鈐用御璽二,曰乾隆御覽之寶,曰天祿琳琅」,[8] 以彰顯為「天祿琳琅」之藏書,明確且鄭重的鈐印規制成為「天祿琳琅」藏書一大特徵。

不過至今日,擁有上述鈐印規制的「天祿琳琅」藏書大多不復見,學者推論應受祝融之災。嘉慶二年(1797)十月乾清宮失火,起火肇因是用火取暖不慎,波及到一牆之隔的昭仁殿,導致存放於昭仁殿的「天祿琳琅」藏書全數盡毀。[9] 面對這場大火,退位的乾隆皇帝痛心疾首,下詔書表示自責,言之:

乾清宮交泰殿災,朕心悚惕。…祇因承值太監等不戒於火,致有此事。現在朕雖已傳位為太上皇帝,而一切政務,仍親理訓示,

茲政事有缺,皆朕之過,非皇帝之過。[10]

茲政事有缺,皆朕之過,非皇帝之過。[10]

剛即位不久的嘉慶皇帝(1760-1820)為了撫平父親痛失藏書的情緒,隨即諭令重建昭仁殿,也下令彙選蒐集典籍,再命彭元瑞編纂書目,僅以數月時間,至嘉慶三年(1798)讓「天祿琳瑯」藏書再度重生。

根據彭氏撰寫《天祿琳琅書目續編識語》所著錄典籍共計663部,[11] 其規模更是「宋、遼、金、元、明五朝俱全,凡皆宛委琅函,嫏嬛寶簡」。[12] 雖沒有明言其鈐印規制,但目前所見「天祿琳琅」藏書之存本,皆具備整齊劃一的鈐印,即在典籍首頁鈐「乾隆御覽之寶」與「天祿繼鑑」兩印,末頁鈐「乾隆御覽之寶」與「天祿琳琅」兩印,前、後副頁處皆鈐「五福五代堂寶」(或「五福五代堂古稀天子寶」)、「八徵耄念之寶」與「太上皇帝之寶」等三印。從「天祿繼鑑」印,可知此批藏書實屬於續編,其一是要表達出承續鑑藏的精神,二是以作為區分前期編目之用。

圖一、屏山集 二十卷 / (宋)劉子翬撰,傅圖登錄號:181498.001

圖一、屏山集 二十卷 / (宋)劉子翬撰,傅圖登錄號:181498.001印文:乾隆御覽之寶、天祿繼鑑

五福五代堂寶、八徵耄念之寶、太上皇帝之寶

副頁處三印為乾隆皇帝晚年最具深意的方印。「五福五代堂寶」(或「五福五代堂古稀天子寶」)為乾隆四十九年(1784)時年七十四喜得玄孫(載錫,奕純之子,1784-1821),自覺五代同堂,為古今稀有之瑞,加上先祖(康熙皇帝,1654-1722)曾御書五福堂匾,因此鑴刻,以誌勝事。[13] 「八徵耄念之寶」是乾隆五十五年(1790)作為八十聖壽的紀念。 [14]「八徵」象徵帝王治理國家政事,「耄」引用《曲禮》「八十曰耄」,「念」敬念天地萬象之意,認為雖耄耋之年,所幸天祐,身體康強,一日萬幾,未形智衰,仍須孜孜惕惕處理國事,心懷黎民百姓,[15] 乃鑴刻此印為勉勵之用。「太上皇帝之寶」為乾隆皇帝詔皇太子於丙辰(嘉慶元年,1796)正月上日即皇帝位,自己親御太和殿,躬授寶璽,可稱呼他「太上皇帝」,[16] 為此鑴刻。

圖二、學海 存三卷,傅圖登錄號:177609.082

圖二、學海 存三卷,傅圖登錄號:177609.082印文: 乾隆御覽之寶、天祿琳瑯

五福五代堂古稀天子寶、八徵耄念之寶、太上皇帝之寶

代表皇家特藏的「天祿琳琅」藏書,在典藏過程發生插曲,雖無法恢復初世樣貌,後人僅藉書目初編約略窺探其究;然在嘉慶時期重新編目的「天祿琳琅」藏書,收入典籍數量超越初編,諸部典籍留存至今;透過鈐印可知擁有著乾隆皇帝的標記,加諸三方印的印文意謂乾隆皇帝對於晚年除了自勉、給予自己新的定位之外,更是充滿著自豪、光榮的情懷,[17] 因此用這三方印鈐印於重建的「天祿琳琅」藏書,說明乾隆皇帝對此批藏書給予極大的肯定與喜愛。

- 封面圖片:

印記「天祿琳琅」,出自《增入諸儒議論杜氏通典詳節 存二十五卷》,傅圖登錄號:183612.013

印記「天祿繼鑑」,出自《學海 存三卷》,傅圖登錄號:177609.002

- 參考文獻:

[2] 梁‧蕭統、清‧顧施禎纂,〈西都賦〉,《昭明文選六臣彙注疏解》(台北市:華正書局,1974,據傅 斯年圖書館藏清康熙間刊本影印),第1冊,頁108。

[3] 劉美玲,《天祿琳琅:乾隆御覽之寶》(台北市:國立故宮博物院,2007),頁2。

[4] 清‧紀昀,《欽定天祿琳琅書目》(臺北市:臺灣商務印書館,1983-1986,《景印文淵閣四庫全書》影印國立故宮博物院藏本),第675冊,頁341。

[5] 「總計原貯宋版書七十一部,金版書一部,影宋鈔書二十部,元版書八十五部,明版書二百五十二部」。清‧慶桂編纂、左步青點校,《國朝宫史續編》(北京:北京出版社,2018),卷79,頁745。學者曾紀剛依據乾隆內府鈔本重新點算《前目》著錄部數,實為:宋版71 部,金版1部,影宋鈔20 部,元版86 部,明版252 部,通計430 部。曾紀剛,〈「天祿琳琅」藏書史事補證〉,《故宮學術季刊》,第40卷第4期 (2023年6月),頁112。

[6] 清‧紀昀,《欽定天祿琳琅書目》(臺北市:臺灣商務印書館,1983-1986,《景印文淵閣四庫全書》 影印國立故宮博物院藏本),第675冊,頁346。

[7] 清‧紀昀,《欽定天祿琳琅書目》(臺北市:臺灣商務印書館,1983-1986,《景印文淵閣四庫全書》影印國立故宮博物院藏本),第675冊,頁343。

[8] 同註7。

[9] 劉薔,《天祿琳琅研究》(北京市:北京大學出版社,2012),頁29-30。

[10] 《清實錄.高宗純皇帝實錄》(北京:中華書局影印本,1986),卷1497,頁1047-1048。

[11] 據學者張允亮於《故宮善本書目》識語說明「…是月復有書目後編之輯,越七月成書二十卷, 凡著錄六百六十四種」。張允亮,《故宮善本書目》(臺北市:成文出版社,1978,《書目類編》據民國二十三年排印本影印),第16冊,頁6479。

[12] 清‧彭元瑞,《欽定天祿琳琅書目後編》(上海市:上海古籍出版社,1997,《續修四庫全書》影印清光緒十年長沙王氏刻本),第917冊,頁121-122。

[13] 國立故宮博物院編印,〈御筆避暑山莊五福五代堂記〉,《秘殿珠林石渠寶笈.續編》(臺北市:國立故宮博物院,1971),第1冊,頁229。

[14] 「辛未,上以來年八旬萬壽,命鐫八徵耄念之寶」。清‧趙爾巽等撰、楊家駱校,《楊校標點本清史稿》(台北市:鼎文,1981),卷15,頁546。

[15] 國立故宮博物院編印,〈御筆八徵耄念之寶記〉,《秘殿珠林石渠寶笈.續編》(臺北市:國立故宮博物院,1971),第1冊,頁246-247。

[16] 清代詩文集彙編編輯委員會編,〈丙辰元日傳位子皇帝並卻上尊號詔〉,《清代詩文集彙編》(上海:上海古籍出版社,2010),第330冊,頁686。

[17] 張華芝,〈古書畫上的「御覽」天地—清乾隆、嘉慶、宣統鈐印題記簡述〉,《故宮文物月刊》,第103期(1991年10月),頁107。

- 備註:

- 乾隆皇帝用印的印文,根據學者考究約莫有兩百餘條之多,相同印文會因尺寸、字體的不同而有數個方印。

- 「史語所數位典藏整合系統-印記資料庫」中,收錄「乾隆御覽之寶」、「天祿琳琅」、「天祿繼鑑」「五福五代堂寶」(或「五福五代堂古稀天子寶」)、「八徵耄念之寶」、「太上皇帝之寶」之印記,皆鈐印自傅斯年圖書館藏善本古籍。透過資料庫以「印文」欄位搜尋,將能獲取更多相關印記及館藏鈐印處等資訊。

撰稿:陳家君

編輯:陳怡蓁